雑誌『POPEYE』3月発売号の付録冊子『二〇一八年の東京 味な店』は、ご覧になりましたか? フードエッセイストの平野紗季子さんが編集長を務めたこの冊子、雑誌が発売されるや否や、食通やカルチャー好きの間で大きな話題を呼びました。

そんな“伝説になるかもしれない”冊子の制作秘話を平野紗季子さん自らが1時間語り倒したイベント「平野紗季子のひとり語り。『二〇一八年の東京 味な店』大解説」の模様を、特別に公開します!

語り=平野紗季子

構成=志村優衣(SPBS)

「正しいけど、面白くない」ことはやりたくない!

『二〇一八年東京 味な店』は、私の持ち込み企画で始まったのですが、そもそも『POPEYE』で企画を実現したいと思ったきっかけからお話しますね。

以前、別の雑誌の編集部の方にお会いしたときに、「東京の鉄板デートレストランってどこですか?」って聞いたんです。そうしたら、「やっぱり、外資系のホテルレストランですかね!」って答えが返ってきて。「ムラのない接客、クオリティの担保された食事、整ったインテリア……デートにぴったりの外さないレストランとして、ホテルに勝るものはないでしょう」と。正直、「うわぁ、この価値観、相容れないな……」と思いました。

「再現性」しかないんですよね、そういうレストランって。誰がどんなときに来ても、いい対応をする。もちろん、その「再現性」を価値だと考えることは間違ってはいないんですけど、私は魅力を感じなかった。「正しいけど、面白くないじゃん」と思ったんです。

平野さんが『POPEYE』編集部に送った企画書より抜粋

で、私のこういう気持ちを、『POPEYE』ならわかってくれる気がしたんです。「おいしいだけがすべてじゃない(もちろんおいしいものが好きだけど)」「流行りだから行きたいとは思わない」「高くていいものがあれば、安くてもいいものもある」というような嗜好性を、『POPEYE』の誌面から常々感じていたので。

そこで、『POPEYE』の当時の編集長のメールアドレスを編集部の方から聞き出して、2017年の5月に、いきなり企画書を送ったんです。ダメ元だったんですが、まさかの3時間後に返信がきて「面白そうな企画ですね、自分も味な店が好きなので、ぜひやりましょう」と……! あれは嬉しかったです。制作が始まってからは地獄だったけど(笑)。そんな感じで、『二〇一八年東京 味な店』は、私の持ち込み企画で始まりました。

「再現性の低い物語のある店」にこだわる理由

そもそも、「味な店」ってなんだろうという話をしたいと思います。私は、「味な店」を「再現性の低い物語のある店」と定義しているんです。誰にもマネできない個性のある店ということです。なぜそういう店が魅力的かというと、端的に言って、今、料理は灰色化しているんじゃないかと思うんです。つまり「いつも何かが何かに似ている」という状況です。それは人も食材も情報も、あらゆるものが流通する時代だから。もちろん、それが新しい食のイノベーションを生んでいるという側面もありますが、その一方で、個性や土着のものが失われて均一化につながっているようにも感じていて。

だからこそ「そこにしかないもの」は、すごく尊いなと思うんです。完全じゃなくてもいいし、正しくなくてもいい。そのときに自分が「いい」と思うことを好きにやって、そのアウトプットで世の中と向き合っていくことで、「模倣不可能なストーリー」が生まれる。そういう店を、私は「味な店」と呼んでいます。

制作の裏話その1. 情報ではなく物語として伝える

ここからは、制作の裏話をお話しします。せっかく編集長としてやるからには、いろいろチャレンジしたいと思ったんです。そのうちの一つが、「情報ではなく物語として伝える」ということ。

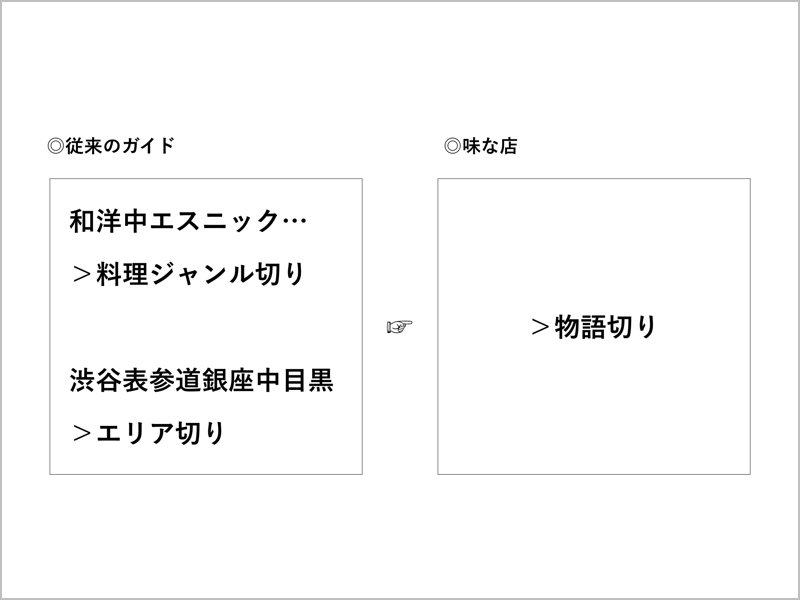

本や雑誌の食の情報って、「料理写真・店の内観・店の外観」というように、伝え方がフォーマット化されてしまっていることが多いんですよね。ガイドブックも大抵が、「和・洋・中」のような料理のジャンル切りやお店のエリア切りだったりします。でもそのようなフォーマットに情報を落とし込むことで、こぼれ落ちてしまうものがある気がして。それで私は、「物語切り」がやりたかった。そのドアの先に広がる物語を丁寧に伝えるためには、既存のカデゴリーを超えたつくり方をしないといけないと思ったんです。

そうして生まれたのが、今回の目次です。兄弟でやっているお店を紹介する「兄弟よ。」や、とにかく一つの食べ物にこだわりにこだわり抜いた方々を紹介する「どうしてその穴を掘り続けたの?」など、そのお店に行くことを一つの物語だと考えたときに、その物語の中で絶対に外せない要素を抽出して、カテゴリーのタイトルにしていったんです。

おかげで、大変なこともいっぱいあったんですけど……「塩対応ですがなにか?」というテーマなんか、特に大変でした(笑)。そのテーマで取材したいってお店を説得するのがまず、恐ろしすぎて。でも、そういう店ほど、結果的には記事を喜んでくれたんです。彼らも自分なりの哲学があって「塩対応」なんですよ。だから「書きづらい部分まで書いてくれてありがとう」って感謝してくれて、嬉しかった。

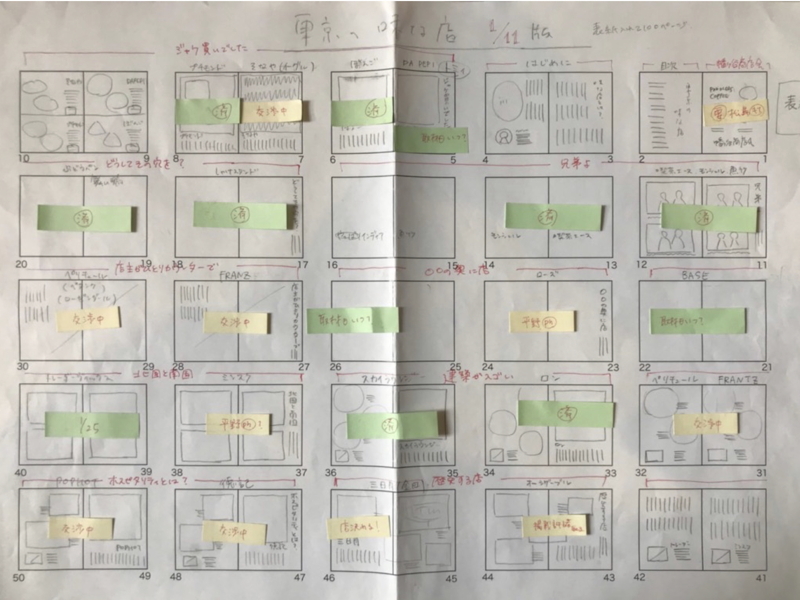

制作の裏話その2. 脳内ビジュアルをできる限り具現化する

店の物語を伝えるためにはビジュアルも重要でした。カデゴリーごとにビジュアルのイメージもだいたいあったので、そのビジュアルにひとつずつこだわってつくっていきました。

(写真右)『ホテルの味−東京−』石倉豊(保育社)より

たとえばこれは、『トレーダーヴィックス』という、『ホテル ニューオータニ』の中にあるエスニック料理のお店なんですけど。1982年(昭和57年)に出たカラーブックス(*)『ホテルの味−東京−』に、実はこの店載っていて! ならば「当時の昭和ならではのゴージャスな料理写真を完コピしたい!」と思いました(笑)。それでお店にお願いしたら、かなりノリノリで協力してくれて。オリジナルの食器が多いので、いまでも結構同じものを使っていて、かなりの再現度になったかと思います。(写真右奥のフルーツが乗っている)貝殻も現役で、時の流れを感じさせないんです。

あと、ほんとに細かいんですけど、実は、81ページに隠れキャラがいて。(会場に向かって)これ、気づいた人います? あ、一人しかいない。これはクレイジーアートディレクターの前田(晃伸)さんという方が、店主の写真をこんなところにあしらってくださって(※編集部注:誌面でお確かめください!)。

こういう謎なこだわりも随所にちりばめているので、くまなく見ていただけるとさらに楽しめると思います。

*カラーブックス……保育社から出版されている文庫本のシリーズ。1962年から1999年までの37年間で、909点が刊行された。カラー写真を多用し、グルメ、日本文化、雑貨などジャンルは多岐に渡る。

制作の裏話その3. モノ感の愛しさを最大化する

Webでいくらでも情報を手に入れられる時代にわざわざアナログでやるなら、と「モノ感」にはこだわりました。カラーブックスくらいの愛らしいサイズにしたい、というのも最初から思ってたんです。

でも、このサイズの冊子を雑誌に差し込むと、雑誌が歪んじゃったり、(輪ゴムや紐などで)綴じなきゃいけなかったりで、本屋さんにすごく嫌がられるんですよ。編集部でも雑誌への差し込み式には反対意見があって。『POPEYE』には「立ち読みをして、気に入ったら買ってもらうような雑誌でありたい」という哲学があり、立ち読みできないような状態で売るのは難しいと。

だから最初の打ち合わせでは「A5サイズで、40ページくらいの冊子ですかね」っていうような話がされていたんですけど、それだと私のイメージからは随分かけ離れてしまうなと。何度か議論を重ねて、予算面もクリアして、最終的には今回のサイズにすることができました。

制作の裏話その4. 広告を入れるなら『ロイヤルホスト』

冊子づくりにはお金も当然かかるので、広告を入れることになったんですけど、広告を入れるなら絶対に『ロイヤルホスト』が良かったんですよ。「広告枠は割り切って……」というような雑誌も多いですが、広告も含めて『味な店』だし、広告も冊子をプラスに引き立ててくれる存在であってほしかった。だから、私が心から愛していて、本気で世界一のレストランのひとつだと信じている、『ロイヤルホスト』にお願いしたかったんです。

ただ『ロイヤルホスト』は雑誌広告をまったくやっていないので、これもまた交渉が難航したのですが、最終的にはお願いできることになりました。出来上がった誌面を『ロイヤルホスト』の方もとても喜んでくれて、「この言葉のようなお店でありたい」と、言ってくれたんです(※編集部注:『二〇一八年の東京 味な店』の最後は、平野紗季子さんによるエッセイ「私が『ロイヤルホスト』を好きな理由。」で締めくくられています)。

雑誌の付録でやりたいっていう確固たる思い

そんなこんなで、倒れそうになったり、路頭に迷いながら、必死でつくったんですけど……なんでここまでやれたんだっけ? っていうのを振り返って考えてみると。これまでも、『POPEYE』や他の雑誌でも、ライターとして文章を書くことはあったんですが、ライターとしてアサインされるということは、企画も決まっている、ページも決まっている中で、「この枠の中に文字を流し込んでください」という仕事なんですよね。それだと表現できることも自ずと制限されてきます。でも今回は、全然ちがったんですよ。判型も決まってないし、企画も決まってない。そんなまっさらな状態から関わることができたからこそ、変なカテゴリー分けをしたり、ビジュアルにこだわることができて、最終的に『味な店』という冊子を世に送り出すことができました。編集から関われたのは、とても勉強になりました。

でも、「そんなに自由にやりたいなら個人でやればいいじゃん」とか、「単著で出せばいいじゃん」とも言われたりしたのですが、私には「雑誌の付録でやってみたい」っていう強い思いがあったんです。制作物って普通、届ける人の数が少ない方がとがったことができますよね。逆に、届ける人の数が増えていけば増えていくほどクリエイティブが丸くなりやすい。でも、届ける人の数は多いのに個性のとがったものもあって、そういう制作物への憧れがありました。私のつくったものはZINE(リトルプレス)のような形で提示することもできましたが、一個人が大きなメディアを「付録」というかたちで間借りすることをしてみたかった。部数で考えても、雑誌なら書籍の初版とは比べものにならない数が流通しますし、それこそコンビニにも並ぶし、一緒につくれる仲間も多いし、広告で予算が増えればやりたいこともやりやすい。いろんな意味で理想的な場所だなと思ったんです。

「#僕の私の味な店」に投稿しよう!

「いま行くべき○件」みたいなガイドって、そこに載っている店に行くことがすべてになってしまう。でも私は、『味な店』に載っている店にも行ってほしいけど、これを読むことが、忘れてたり、忘れていなくても最近行ってなかったりした「自分の味な店」に思いを馳せてもらうきっかけになればいいなと思っています。だから「#僕の私の味な店」ってハッシュタグをつくって味な店を募集して、読者のみなさんが主体的に味な店のコミュニティに参加できるようにしています。すでに数百件投稿があがっていて、それだけでも見応えがあるような状況になっています。

味な店って、儚いんですよね。この冊子をつくってる途中になくなってしまった店もあったし、取材中に「跡継ぎがいないんだよね」って話も聞いたし。再現性が低いだけに、なくなってしまったらどうしようもないので、だからこそ今、会いに行ってほしいし、食べに行ってほしい。言いたいのは「いつもは、いつまでもじゃないんだよ」ってことです。

私は、モノとの出会い方ってすごく大事だと思っていて、出会い方ひとつで、どういう風に消費されるかが変わってきちゃうと思います。だから私は、「いいドア」というか、「奥まで進めるようなドア」をつくりたいなと。今回この『二〇一八年の東京 味な店』で、そういうものをつくるスタートラインに立てた気がします。私にとってはとてもいい機会でしたし、こんな風にしゃべる時間も与えていただいて、本当にありがとうございました!

平野紗季子(ひらの・さきこ)

小学生の頃から食日記をつけるごはん狂(pure foodie)。著書に『生まれた時からアルデンテ』(平凡社)がある。